AMAG Future Mobility Forum: «Die Schweiz ist ideal für automatisiertes Fahren»

Posted by: Isabelle Riederer

Zum zweiten Mal lud das AMAG Innovation & Venture Lab gemeinsam mit dem Institut für Mobilität der Universität St. Gallen zum AMAG Future Mobility Forum. Zahlreiche Akteure aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Verwaltung gaben unter dem Motto «Automatisiertes Fahren» Einblicke und Ausblicke zur Mobilität der Zukunft.

Die Gastgeber des zweiten AMAG Future Mobility Forum: Philipp Wetzel (l.) und Prof. Dr. Andreas Herrmann (r.) mit Moderator Reto Brennwald (m.).

Seit dem 1. März 2025 ist die Verordnung zum automatisierten Fahren in Kraft. Doch was heisst das genau? Welche Potenziale ergeben sich daraus für die Mobilität in Europa und in der Schweiz? Wo liegen die Chancen für die Schweizer Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, wenn wir das Lenkrad ohne Bedenken loslassen können? Und wo gibt es schon erste Konzepte, die in der Schweiz umgesetzt werden? Fragen, die am zweiten AMAG Future Mobility Forum im Landesmuseum in Zürich Ende September im Mittelpunkt standen. Gastgeber Philipp Wetzel, Managing Director des AMAG Innovation & Venture Lab muss es wissen: «Wir stehen an einer Weggabelung des automatisierten Fahrens». Die Zeit und vor allem auch die Schweiz sind reif für eine Mobilität der Zukunft. Das sieht auch Co-Gastgeber Prof Dr. Andreas Hermann, Direktor des Instituts für Mobilität der Universität St. Gallen so: «Die Schweiz ist ideal für automatisiertes Fahren.» Doch bevor er ausführlicher auf die Potenziale des automatisierten Fahren für Europa und die Schweiz einging, begrüsste Moderator Reto Brennwald die Zürcher Stadträtin und Vorsteherin des Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Simone Brandner auf der Bühne, die ein Grusswort an die rund 200 Gäste richtete.

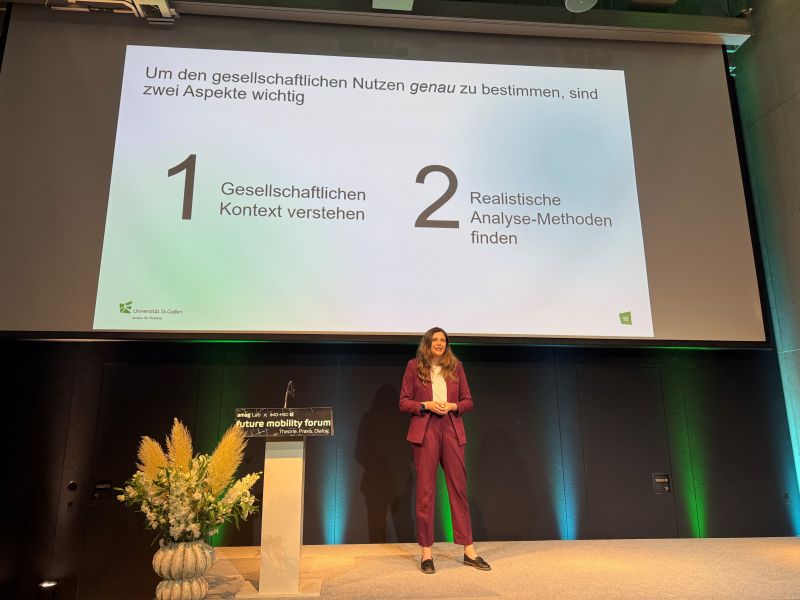

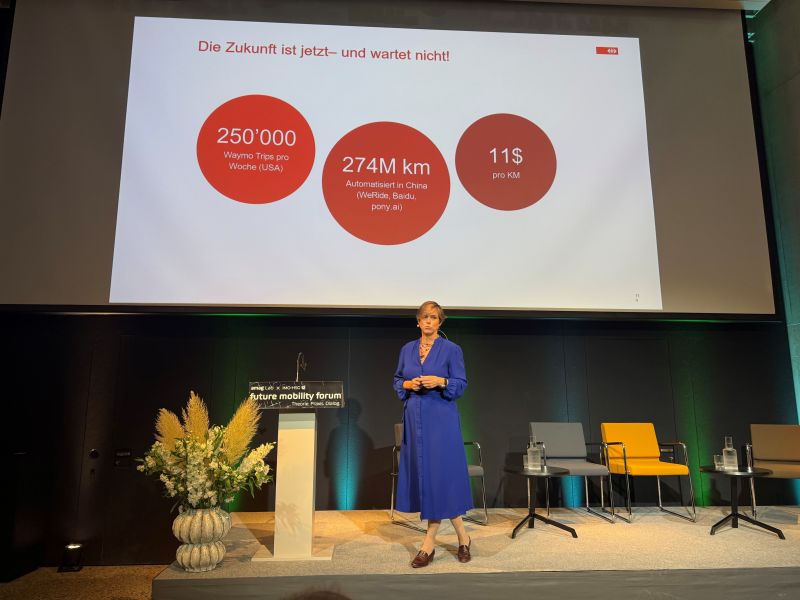

Nationale und internationel Keynote-Speaker und -Speakerinnen traten an diesem Nachmittag auf. Den Auftakt machte Prof Dr. Andreas Herrmann. Seine Botschaft: «Europa muss Gas geben im Bereich automatisiertes Fahren, um mit den USA und China mithalten zu können.» Es brauche grosse Projekte, um das automatisierte Fahren als Teil des öffentlichen Verkehrs zu etablieren. Die grosse Herausforderung, laut Herrmann: «Mangelnde Einigkeit ist das grosse Problem, Geld ist genug da». Wie gross der Nutzen geteilter automatisierter Mobilität für die Gesellschaft sein kann, diesem Unterfangen geht Doktorandin Tamara Wisser für ihre Doktorarbeit nach. Noch steckt sich mittendrin, doch man darf gespannt auf die finalen Aussagen sein.

Dass geteilte, automatisierte Mobilität bereits Realität ist, zeigt das Beispiel von MOIA und CEO Sascha Meyer. 515 rein elektrische Fahrzeuge sind in Hamburg aktuell unterwegs und bringen Kundinnen und Kunden automatisiert an ihr Ziel. Für ihn ist klar: «Automatisiertes Fahren ist eine der zentralen Zukunftsmärkte für die deutsche Automobilindustrie.» Und ebenso wichtig: «Das Rennen ist noch nicht entschieden. Die deutsche Automobilindustrie ist gut positioniert, um wirklich skalierbare Plattformen für autonome Mobilität zu liefern.» Ein weiteres Beispiel ist Holo, vertreten durch Stefanie Berliner, Head of DACH bei Holo und Christian Zinckernagel, CBDO bei Holo. Die automatisierten Shuttles gehören seit geraumer Zeit zum Stadtbild von Oslo.

Autonomes und automatisiertes Fahren ohne Kameraüberwachung und innovativer Sensorik wäre nicht möglich. Und denkt man Sensoren, Lidar-Systeme und Radare, so kommt man an der israelischen Firma Mobileye nicht vorbei. Johann Jungwirth ist Vice President MaaS bei Mobileye. Per Videoübertragung direkt aus München gab er einen spannenden Einblick in die neusten Entwicklungen und ist überzeugt: «Bereits Ende 2026 werden wir in der Lage sein, den Fahrer komplett aus dem Fahrzeug zu entfernen.» Ganz ohne Fahrer kommt bereits das Team der ForzaETH aus. Die Studenten schaffen es regelmässig an internationalen Wettbewerben mit ihren autonomen Rennautos für Aufsehen zu sorgen.

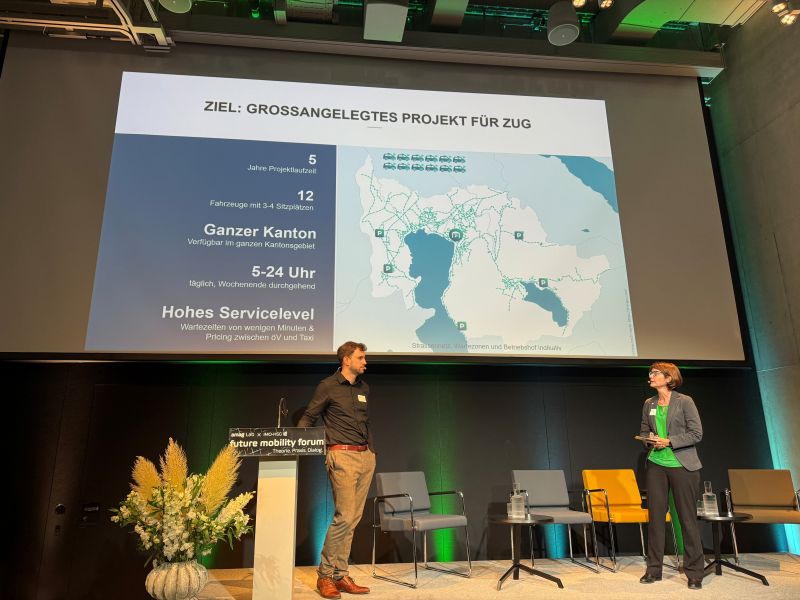

Nach einer kurzen Pause ging es auf der Überholspur weiter, direkt in die Schweizer Mobilitätslandschaft. Jürg Röthlisberger, Direktor des ASTRA eröffnete mit seiner Keynote die zweite Hälfte des Programms. Für ist klar: «Die Mobilität der Zukunft wird automatisiert und multimodal sein». Erste Level-3-Fahrzeuge gibt es bereits, noch fehlt eine Homologation in der Schweiz, aber was nicht ist, kann noch werden. Bereits kurz vor der Inbetriebnahme ist die Zug Alliance mit ihrer autonomen Shuttle-Service. Dank einer Machbarkeitsstudie, die von Katja Krauer, Leiterin Verkehrsplanung, Baudirektion des Kanton Zugs und Fabian Oechsli, Senior Business Development Manager, AMAG Lab, präsentiert wurde und die aufzeigt, das automatisiertes Ridepooling einen grossen Nutzen für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt hat. Das Pilotprojekt soll bald starten, mit 12 Fahrzeugen und für fünf Jahre. Ein weiteres Pilotprojekt, das bereits für Aufsehen sorgte, sind die autonomen Shuttles im Furttal, vorgestellt von Véronique Stephan, Leiterin Markt Personenverkehr der SBB. Die ersten Testfahrten erfolgen im in den kommenden Tagen. Bereits zahlreiche Erfahrungen mit autonomen Shuttles und Transporten machte auch die Schweizerische Post. Martina Müggler, Leiterin Mobilitätslösungen bei der Schweizerischen Post. Ihr Fazit: «Wir müssen grösser denken, mehr investieren und vor allem braucht es auch On-Demand-Lösungen automatisierter Mobilität.»

Doch nicht nur Menschen werden künftig autonom transportiert, auch Güter. Der Beweis liefert das Unternehmen Loxo zusammen mit dem Transport-Riesen Planzer. Lara Amini, Co-Founder von Loxo und Björn Lindner, Head of Innovation, Planzer Transport GmbH präsentierte ihre clevere Lösung der Dynamic Micro-Hubs für eine smarte City-Logistik. Der krönende Abschluss bildete eine spannende Diskussionsrunde mit Jürg Röthlisberger, Véronique Stephan, Lara Amini und Helmut Ruhl, CEO der AMAG. Und wer noch Lust hatte, konnte die anregenden Inputs der Keynote-Speakerinnen und -Speaker beim anschliessenden Apéro Riche vertiefen.